一級建築士設計製図試験・受験生向け合格対策講座【プラスデザイン】

一級建築士試験の設計製図試験で「合格したい」「効率よく勉強したい」「他スクールや独学で伸び悩んでいる」受験生のために、

プラスデザインは過去問分析・高い合格率・個別サポート・オリジナル課題・添削対応で、全国の建築士受験生から高評価。

オンライン・通信・通学すべてに対応し、経験ゼロ・再チャレンジ・働きながらの受験生も本番で自信を持てる「本番力」を養成します。

講座概要

建築士の資格を取得する為の学習講座となります。

※本ページの講座は全て、個人契約となります。企業や団体での研修等につきましてはお問合せより承っております。※

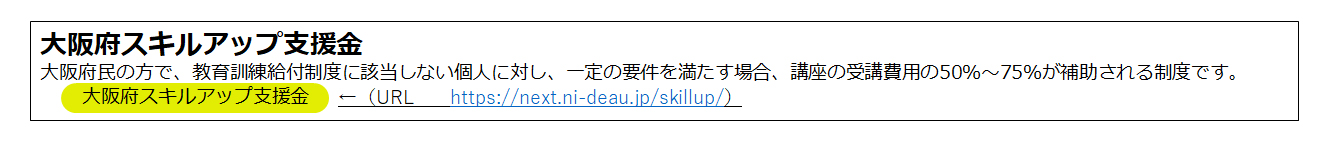

各種給付金制度については、下記よりご確認ください。

教育訓練給付制度 検索システム|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

スクール名 プラスデザイン株式会社

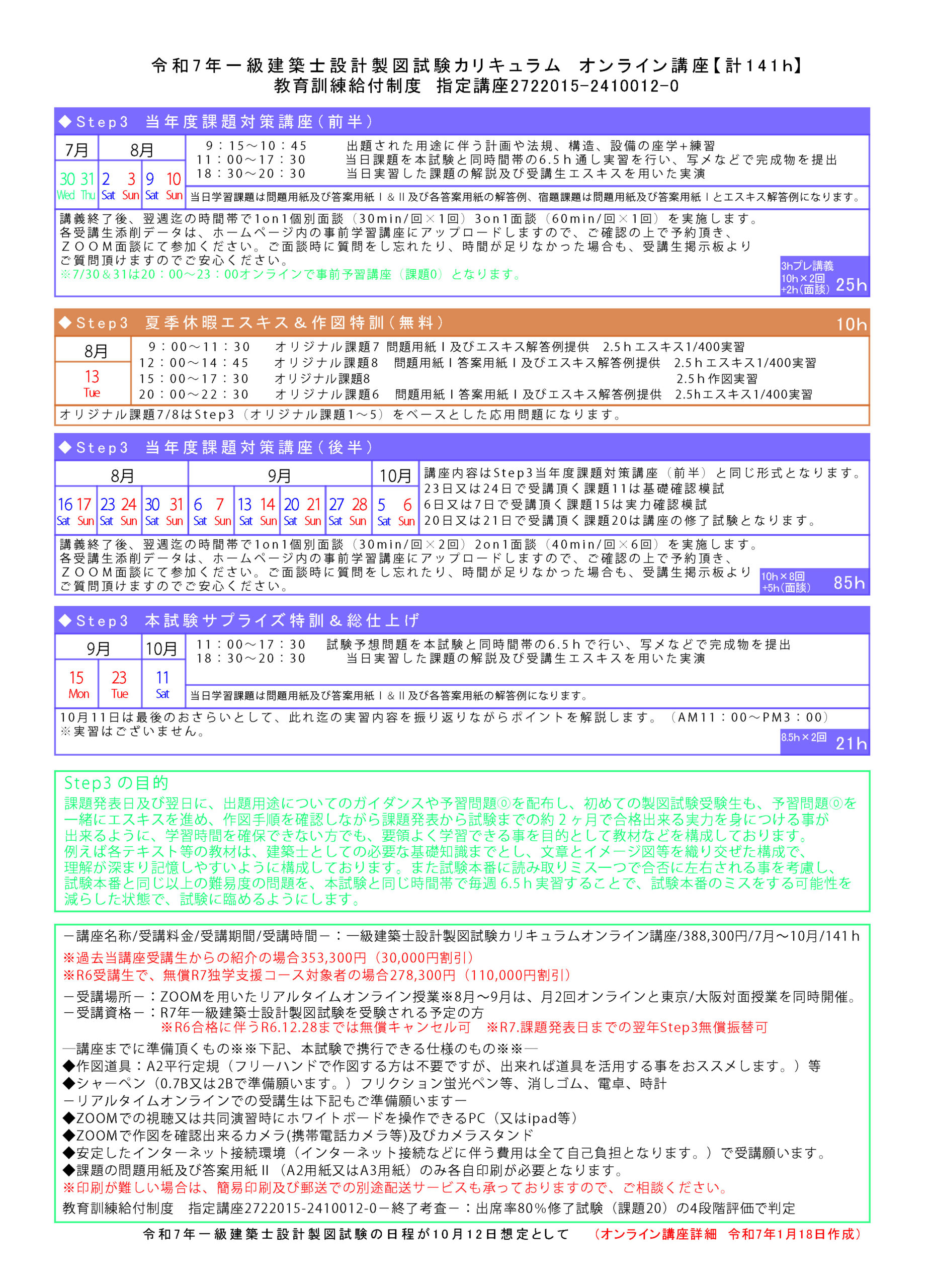

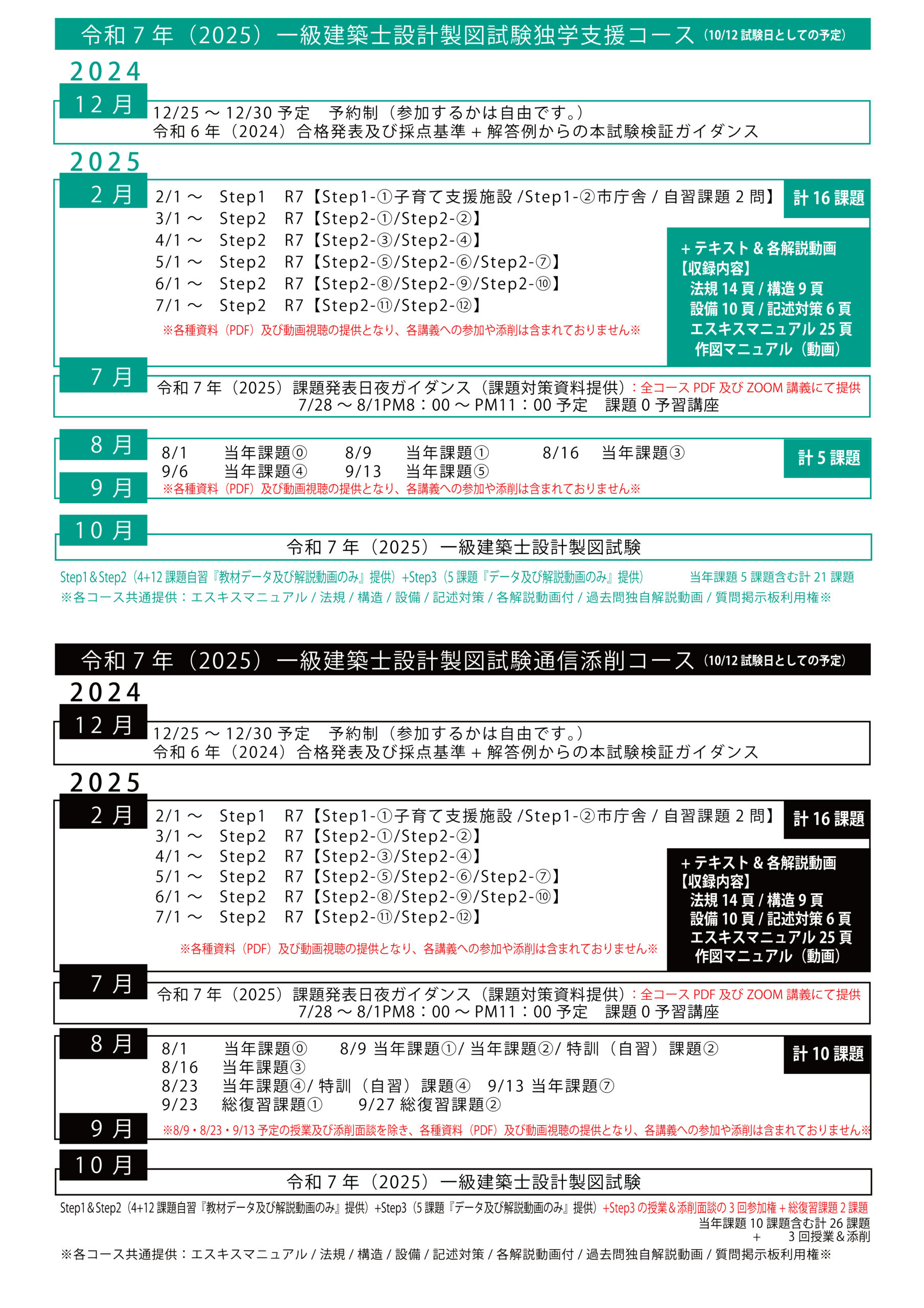

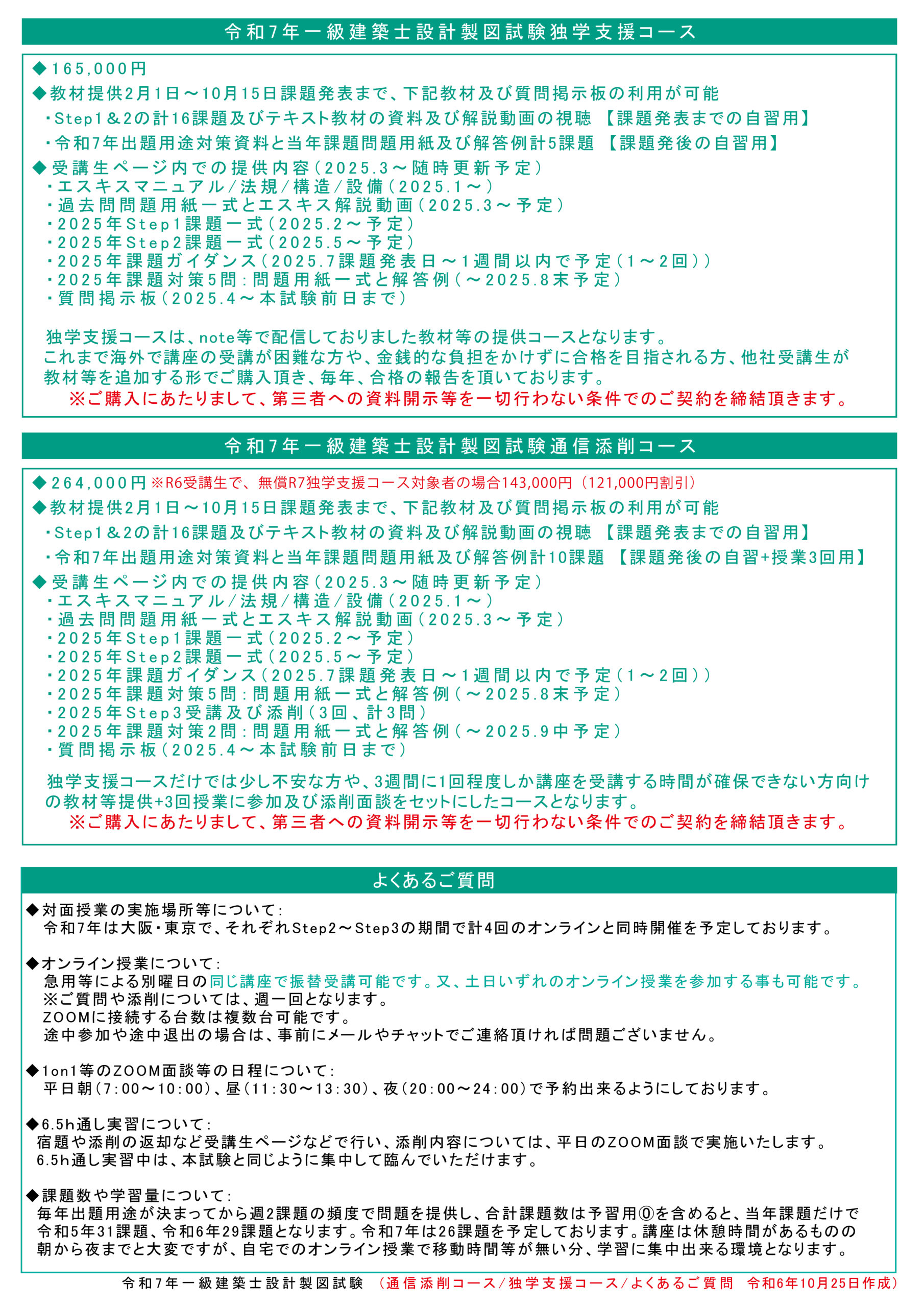

講座名称 一級建築士設計製図試験合格カリキュラム(Step2&Step3受講)

指定番号 2722015-2410022-3

講座名称 一級建築士設計製図試験カリキュラム オンライン講座(Step3~の受講)

指定番号 2722015-2410012-0

一級建築士試験「設計製図の試験」は、合格基準等に『与えられた内容及び条件を充たす建築物を計画し、設計する知識及び技能について、設計図書等の作成を求め』、それをもって一級建築士としてふさわしい資質を有しているかを判定する試験となります。 当講座では、『建築物の設計に必要な基本かつ総括的な知識及び技能』を『実務経験の無い受験生でも理解出来るように、実務者として経験する基本知識を交えながら、試験対策だけの上辺の知識にせず、一級建築士の資質とされる必要な知識を身につけられる』ようにしております。 また、試験改正前の平成15年から昨年までの過去出題内容や試験改正内容を徹底的に分析した上で、本試験レベルを想定した出題内容や、本試験に於いて求められている知識や技術などを身につけられるように教材を制作し、『教材制作者が講義や質疑回答、添削までを一貫して担当することで』講師によって異なる考え方や答えを教え、混乱を招くことがないよう徹底しています。 その他、予測できないといわれるサプライズの出題内容【R3.室数の数を固定しない〇室以上や延べ床面積の範囲を指定しない等】【R4.階数指定無しや最上階が基準階で無い出題等】【R5.北側斜線(公園緩和無し)や閲覧室等を複数に分けて計画しても良い計〇㎡以上等】【R6.基礎免震構造の片持ちスラブ型の断面詳細等】も、近年はR4の杭基礎を除いて全的中しており、受講生は本試験でサプライズ無く実力を出し切り合格しています。 本試験の自由度や特徴を網羅した課題を用いた講義と、問題制作者である講師と講義以外でも直接面談出来る時間を毎週確保し、学習の進捗具合や疑問、受講中の姿勢から、受講生自身が気づいていない弱点の指摘及び改善方法を丁寧に指導する事で、試験本番を後悔なく実力が出し切れるように、そして一級建築士として羽ばたかれる一助となれるよう尽くしています。

過去に出題された問題用紙の文言を一つ一つ、標準解答例等から事例を徹底的に分析した教材として提供する事で、試験本番での誤った解釈を防ぎます。また、エスキスマニュアルを用いて、正しい読み方と手順に沿った思考・情報整理が出来るようにし、ミスを減らします。

6m×7m、7m×7mで一部8mのスパン『だけ』を使用して考える等の制約を設ければ、パターンを絞ることで短期間での試験対策になりますが、実際には思考を制限することで、本試験課題に柔軟に対応できない弊害により建物内のプランが上手く纏まらず不合格となる可能性も高いです。 また近年では50㎡や100㎡以上の要求室面積で出題され、標準解答例も少数を利用してまとめる等のテクニック(工夫)が用いられています。 制約したパターンとテクニックを駆使するのも間違いではありませんが、本当にスパン長さやスパン数、コアの位置などを決め打ちして計画する博打が正解でしょうか? 上手く嵌れば有利に働く反面、最適でない形で決めうちしてしまうと時間内で修正不可能な状態になり、不合格に一気に近づきます。 一年に一度しかない試験で、わざわざ博打のような賭けをせず、実力通りに力を発揮して最適解を導き出す方が合格可能性は高まります。 当社のエスキス手法では、敷地情報に基づくアプローチから屋外施設を考慮した建築計画から始め、建築を平面→立体ボリュームと構想しながら各要求室等を機能等を考慮したゾーニング→プランニングとする工程を、手順やその手順で派生する選択肢と選択肢を選ぶ思考まで、マニュアルとし、どのような課題にも対応できるエスキスを習得いただきます。

エスキスも作図もミスを少なく完成させるには、安定したチェック時間が必要です。 しかし、チェック時間を確保するだけでは意味がありません。 当社のエスキス及び作図マニュアルでは、各工程で行うチェック項目を確実に実施し、一度確認した内容を変更しない (=手戻りによって混乱し、計画がまとまらなくならないようにする)方法をマニュアル化し、反復練習を通じて型を身につけることで、 試験本番もマニュアル遵守することで、焦りによるミスを減らし、法不適合や条件等の重大な不適合を回避し、高い完成度を実現します。

テキスト等を読んだ上で、「不明な点や調べても理解できない点」、また毎週の課題で分からない点をそのまま放置すると、どんどん理解不足が積み重なり、試験までに解消しきれない状態に陥って合格圏内から大きく後退します。 当社講座(Step3)では、課題実習後に当日課題の公開添削を実施し、あらかじめ改善点等をお伝えした上で、次週講義までに個別面談またはグループ面談(ZOOM使用)のいずれかを実施します。理解できない点の確認にとどまらず、出題方法に対応できていない点の原因と改善方法を共有し、学習環境や進捗状況への不安や相談にも対応することで、受講生が孤立せず講師が伴走し、安心して試験に臨めるようサポートしています。

毎年25問以上の問題を制作しながら、試験元の問題と解答例を徹底的に分析するとともに、受講生の実施状況を踏まえて合格率に合わせた難易度調整を行うことで、本試験でのミスを誘発しにくい問題構成を熟知した講師がオリジナル問題を制作しています。 【R4年課題】 8月第2週目から「階指定なし」の課題を取り入れ、「最上階が基準階でない」「空調設備による階高検討」「ペリメーター空調と矩計図」など、これまで試験で出題されていなかった内容を的中させつつ、「課題実習」「解説」「対策」を提供しました。本試験当日の受講生の感想では、試験開始時に心の中でガッツポーズしたという喜びの声をいただいています。 【R5年課題】 2回目講義で実習する課題3から北側斜線制限を取り入れ、多くの受講生がミスを経験。そこで、複数回にわたって北側斜線対策問題に変更し、さらに北側斜線制限+公園緩和なし等の引っ掛け問題も実施しました。前日の総復習講義や、2週間前から配布した対策資料(A4用紙3枚)で注意喚起を徹底した結果、北側斜線制限や道路斜線制限にはほぼ全員が対応できました。 また、公園など管理者が別と想定される出題についても過去試験の補足から対策を講じ、アプローチ計画などで迷わないように指導しました。天井高の高い箇所を想定した閲覧室計画、答案用紙Ⅱでは、図書館に求められる要件や閉架書庫の構造・設備対策、最低限知るべき設備知識を踏まえ、断面図を用いてハト小屋等を計画した解答例を提供しました。R5年は「神がかり的」と評されるほど対策が万全であったとの評価を得ています。 【R6年課題】 「大学」という初出題テーマを含む内容については、これまでの過去出題を織り交ぜた出題パターンを予測し、階指定なし等の対策と合わせて準備。基準階型、ゾーニング型いずれの手法にも対応できるエスキスマニュアルを習得していたため、本試験当日はサプライズなく階指定なし等の出題方式にも対応できました。5課題に1課題の頻度で類似パターンを練習していた結果、「一度も出題されたやテキストで学んだから対応できた」というだけでなく、「受講生自身が理解し、実際に対応できた」と高く評価をいただいています。 答案用紙Ⅱでは停電・断水などへの対応策や、昨年も出題された屋上設備の配置、基礎免震(片持ちスラブ形状)の模範解答例をテキストに掲載し、課題発表ガイダンスから出題可能性を伝えました。その結果、5課題以上を練習した受講生は、R5年の記述に約1時間、R6年は約40分ほどでまとめることができ、苦手だった計画要点が得意になったという感想を多数いただいています。

毎週の講義では、朝の座学終了後の11時から17時30分まで、実際の試験と同じ時間帯に課題を6.5時間通しで実習します。通し実習中は、受講生一人ひとりの進捗に応じて個別に助言やフォローを行い、時間配分が十分に身についていない場合は、工程ごとにタイムアナウンスを行うことで、試験本番でも平常心をもって臨めるようサポートします。

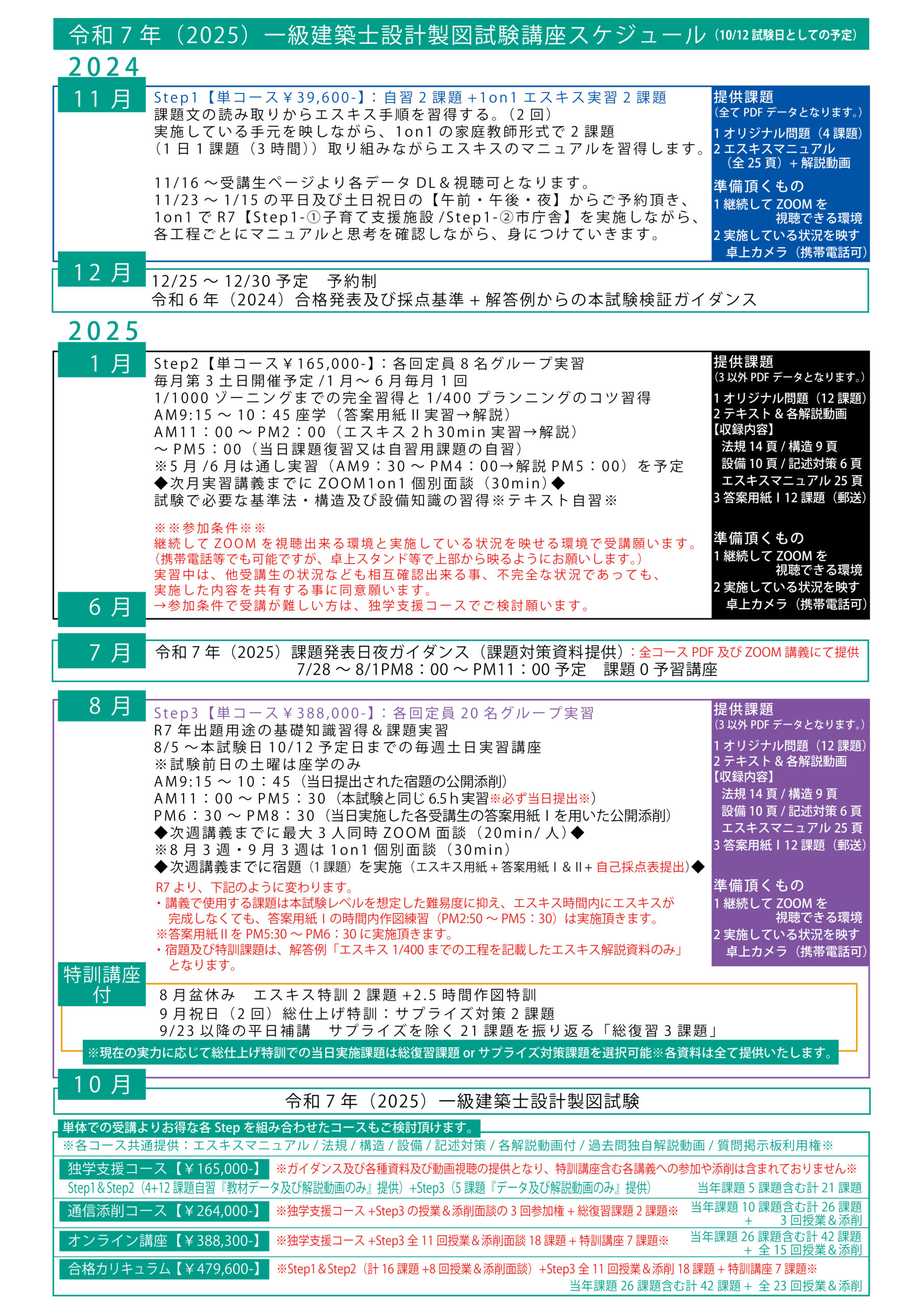

講座の種類と流れ/

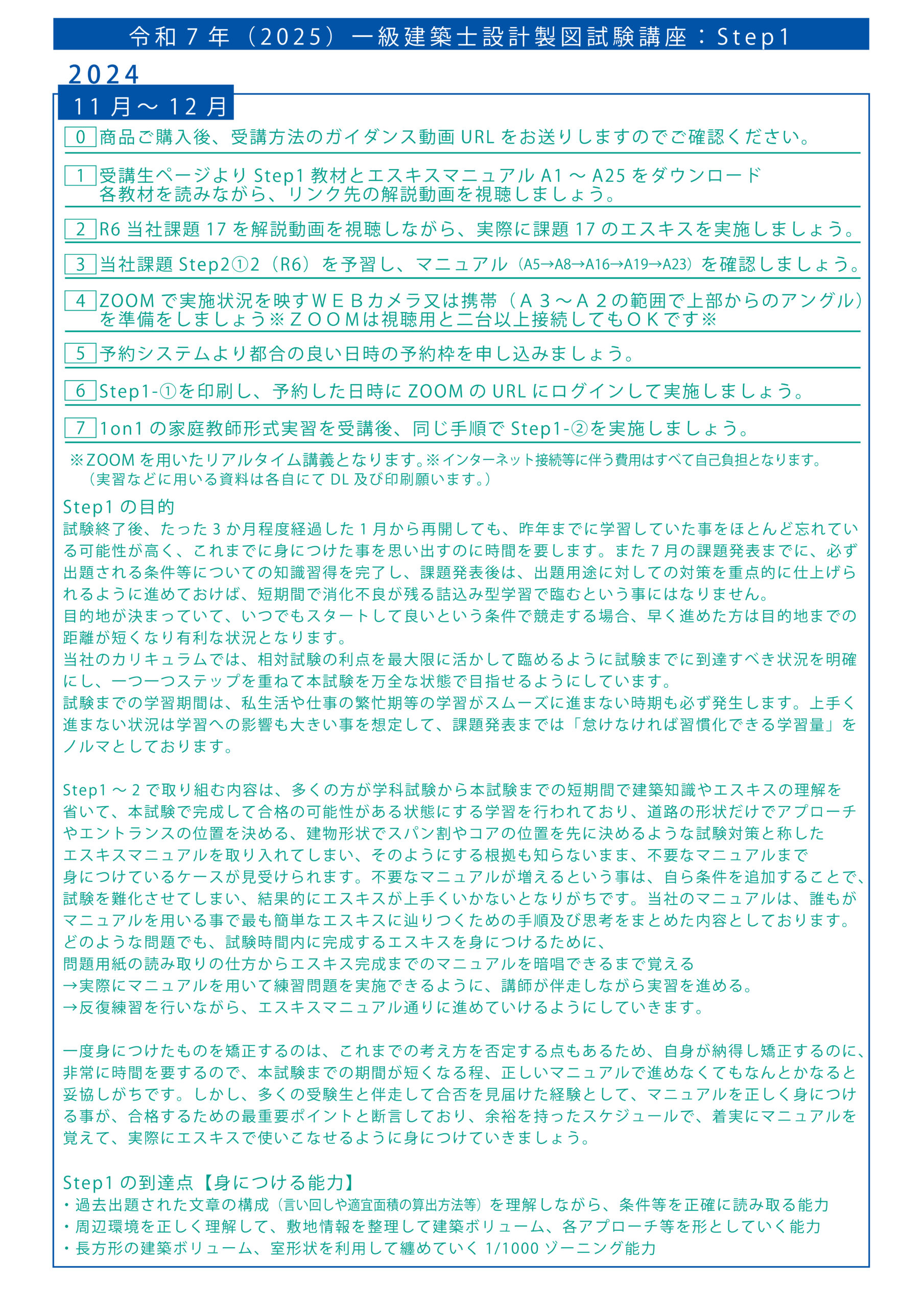

一級建築士設計製図試験 事前学習講座(Step1/Step2)

―講座までに準備頂くもの※※本試験で携行できる仕様のもの※※―

◆作図道具:A2平行定規(フリーハンドで作図する方は不要ですが、出来れば道具を活用する事をおススメします。)等

◆シャーペン(0.7B又は2Bで準備願います。)フリクション蛍光ペン等、消しゴム、電卓、時計

-リアルタイム講義受講生は下記もご準備願いますー

◆ZOOMでの視聴又は共同演習時にホワイトボードを操作できるPC(又はipad等)

◆ZOOMで作図を確認出来るカメラ(携帯電話カメラ等)及びカメラスタンド

◆安定したインターネット接続環境(インターネット接続などに伴う費用は全て自己負担となります。)で受講願います。

◆課題の問題用紙及び答案用紙(A2用紙)の印刷が必要となります。

※印刷が難しい場合は、簡易印刷及び郵送での別途配送サービスも承っております。

1 ご購入内容の案内(ZOOM)

講座申込ページより、希望の講座をご購入ください※ご購入→講師からの講座やお支払い方法の案内(ZOOM面談)→契約成立→お支払いとなります。

2 ご購入の流れ

講師からの講座案内をご確認頂きました上で、ご購入決定の連絡を頂きましたら、

登録頂きましたご住所にご契約書(コースによっては請求書のみ)を郵送又はメールいたします。

お手元に書面が届きましたうえで、御支払い等をお済ませください。

手続きが完了しましたら、「受講生専用ページ」から講座資料・予約・掲示板等が使用出来るようになります。

講座の種類と流れ/

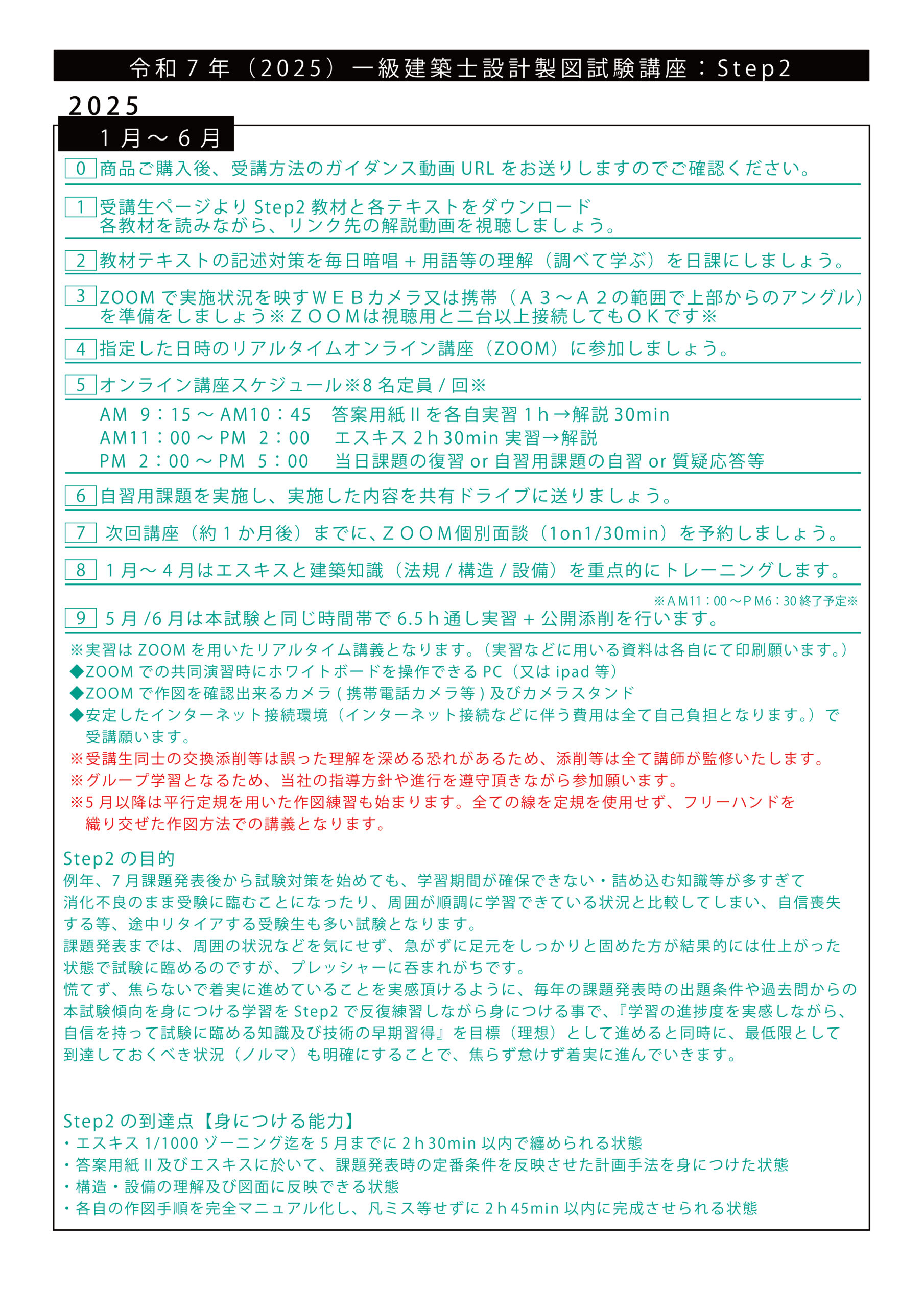

一級建築士製図試験オンライン講座(Step3)/合格カリキュラム(Step2&3)

(9)合格カリキュラム詳細改訂版-scaled.jpg)

―講座までに準備頂くもの※※本試験で携行できる仕様のもの※※―

◆作図道具:A2平行定規(フリーハンドで作図する方は不要ですが、出来れば道具を活用する事をおススメします。)等

◆シャーペン(0.7B又は2Bで準備願います。)フリクション蛍光ペン等、消しゴム、電卓、時計

-リアルタイム講義受講生は下記もご準備願いますー

◆ZOOMでの視聴又は共同演習時にホワイトボードを操作できるPC(又はipad等)

◆ZOOMで作図を確認出来るカメラ(携帯電話カメラ等)及びカメラスタンド

◆安定したインターネット接続環境(インターネット接続などに伴う費用は全て自己負担となります。)で受講願います。

◆課題の問題用紙及び答案用紙(A2用紙)の印刷が必要となります。

※印刷が難しい場合は、簡易印刷及び郵送での別途配送サービスも承っております。

1 ご購入内容の案内(ZOOM)

講座申込ページより、希望の講座をご購入ください※ご購入→講師からの講座やお支払い方法の案内(ZOOM面談)→契約成立→お支払いとなります。

2 ご購入の流れ

講師からの講座案内をご確認頂きました上で、ご購入決定の連絡を頂きましたら、

登録頂きましたご住所にご契約書(コースによっては請求書のみ)を郵送又はメールいたします。

お手元に書面が届きましたうえで、御支払い等をお済ませください。

手続きが完了しましたら、「受講生専用ページ」から講座資料・予約・掲示板等が使用出来るようになります。

講座の種類と流れ/

一級建築士製図試験通信添削講座

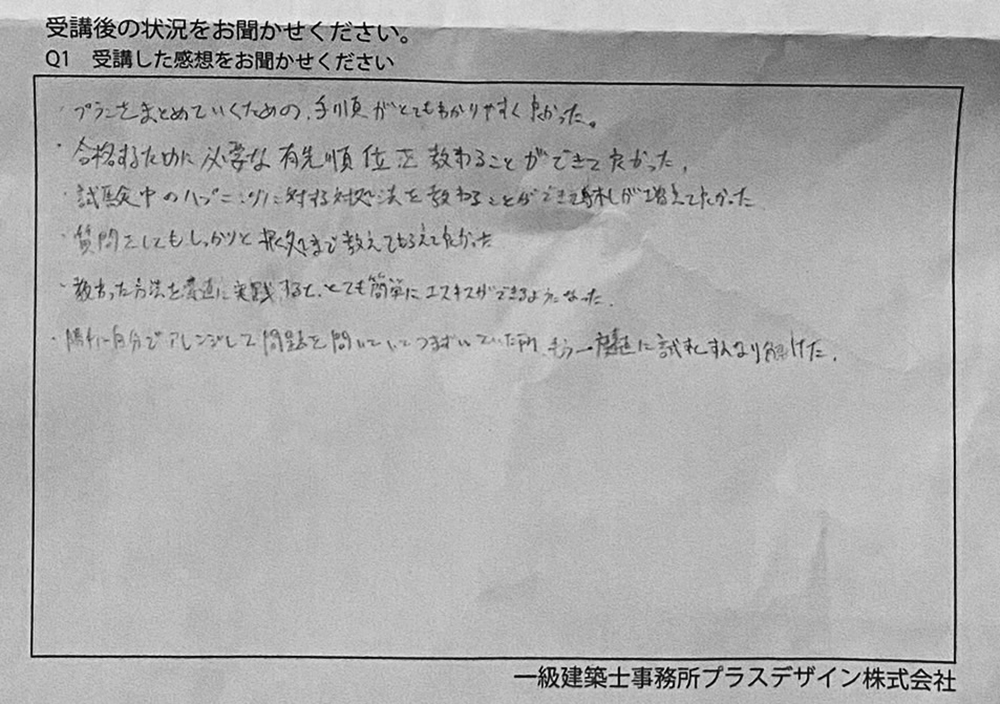

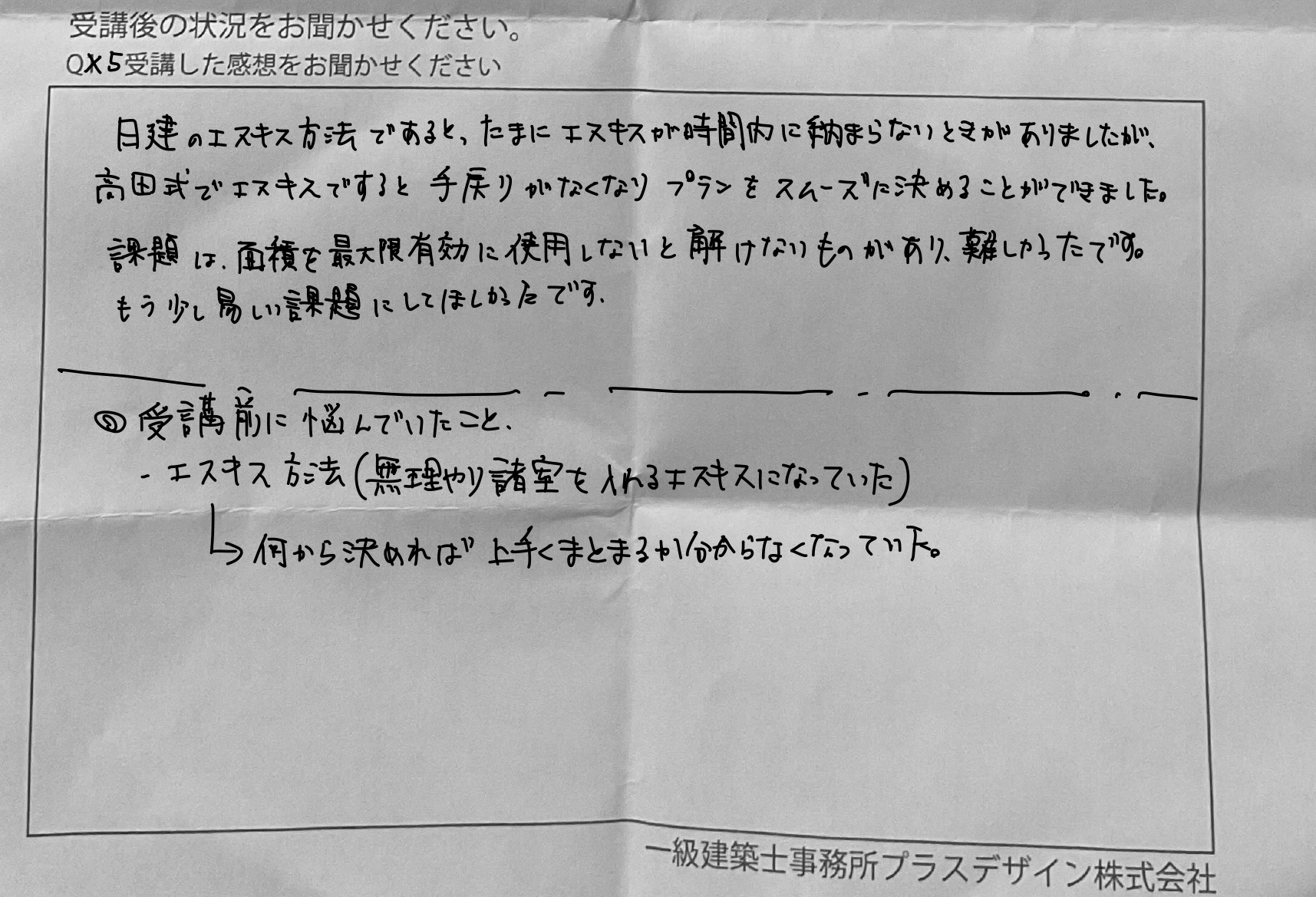

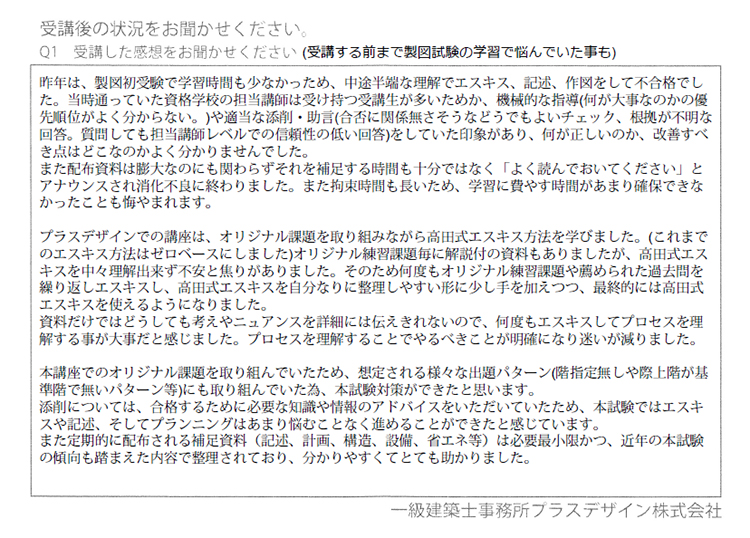

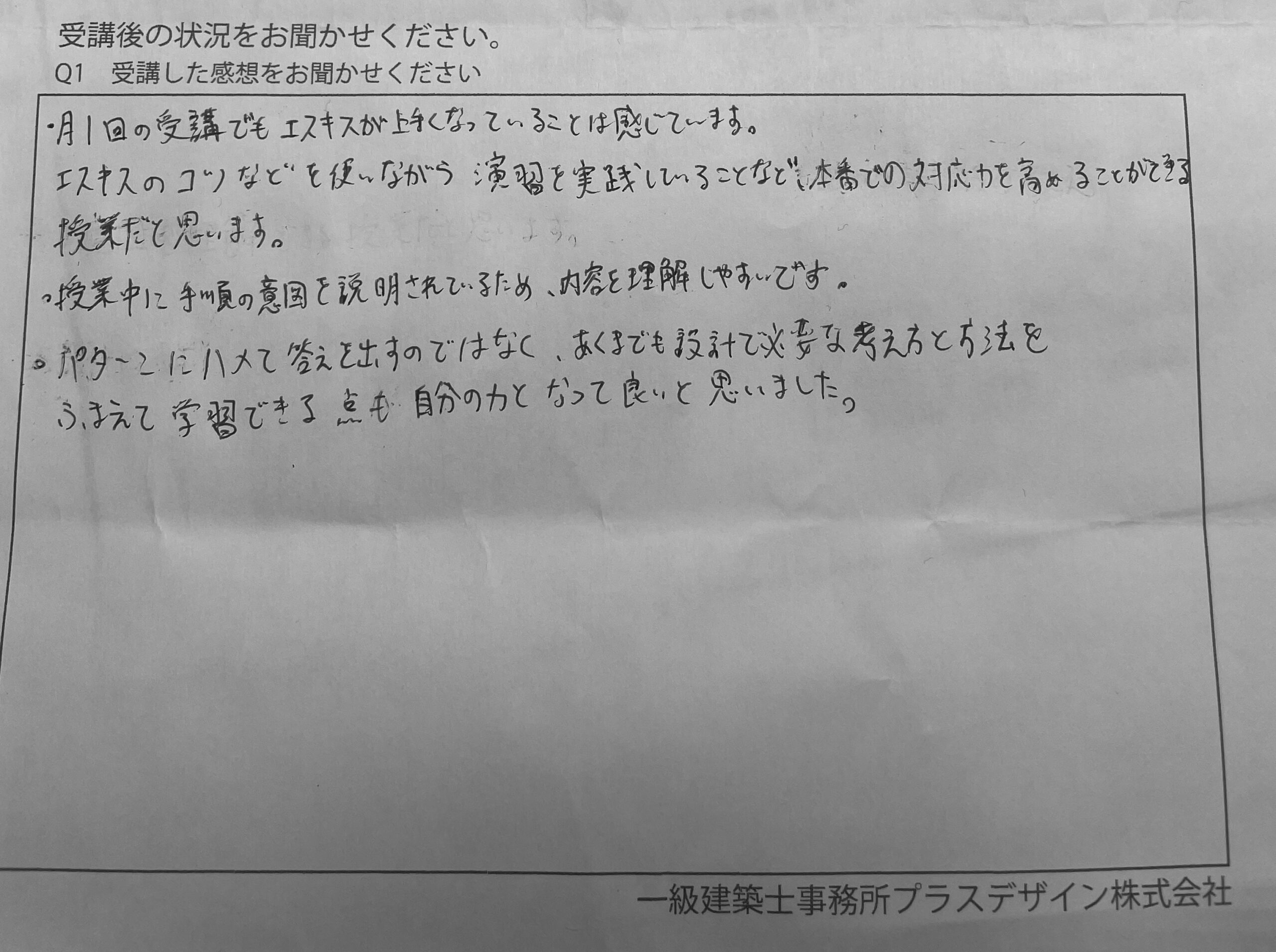

合格者の声/

一級建築士製図試験各講座 合格者の声

講座の種類と流れ/

二級建築士通信添削コース

2026年度(令和8年)開講予定で、現在準備中となっております。

「一級建築士設計製図講座 高合格率 プラスデザイン」では、毎年の本試験出題傾向やサプライズ問題を徹底分析し、合格率向上を実現。

受講生の定員を設けて、一人ひとりに最適な個別サポートを行っています。

「一級建築士設計製図講座 高合格率 プラスデザイン」で、本気の合格を掴みませんか?

-scaled.jpg)

-scaled.jpg)

-scaled.jpg)

.jpg)

-scaled.jpg)