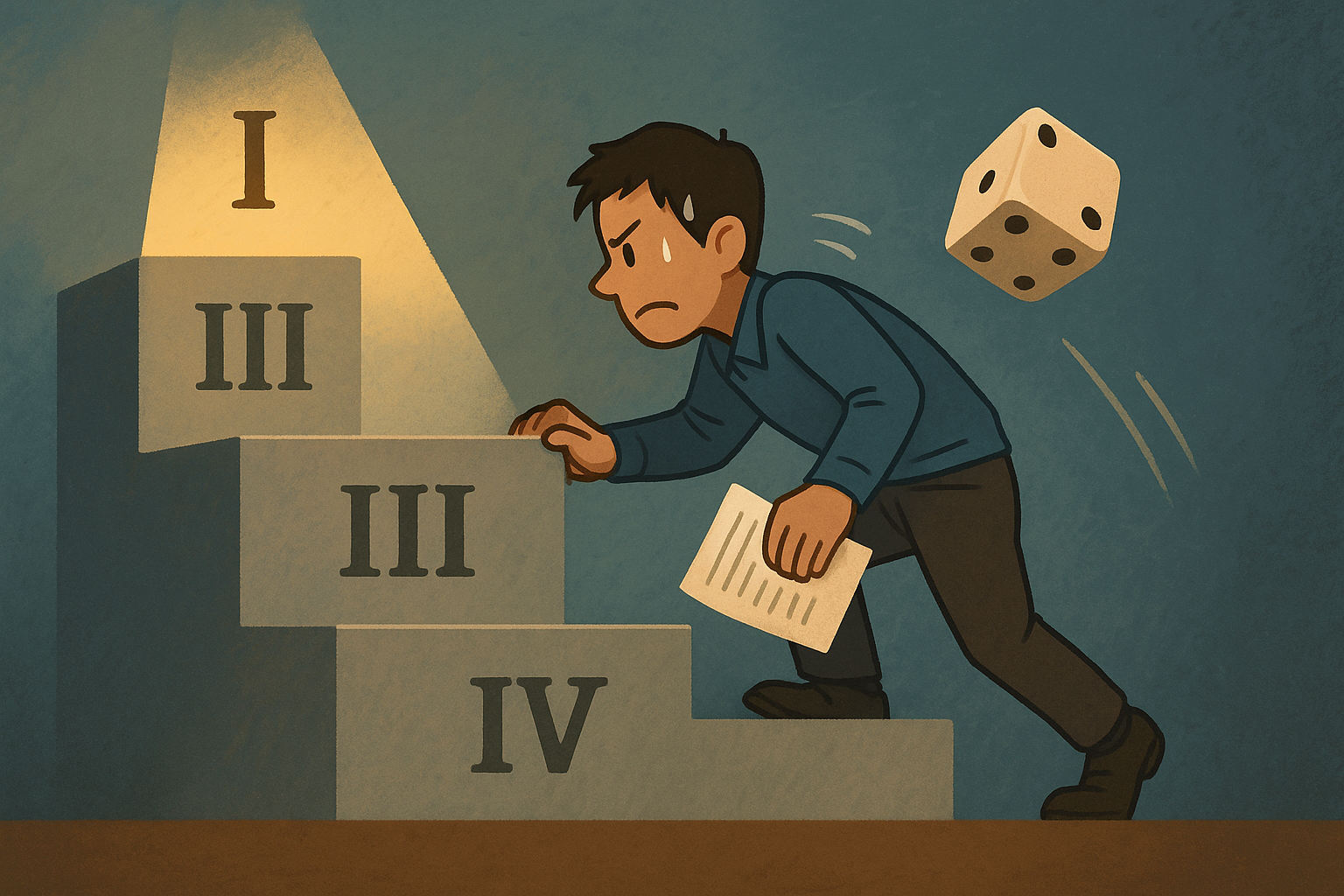

「ランクⅢを突破しても、合格できないランクⅡの現実」──“段階的に合格へ近づく”という誤解を、いま断ち切る

「ランクⅢを突破しても、合格できないランクⅡの現実」“段階的に合格へ近づく”という誤解を、いま断ち切る

まずはランクⅢを脱しよう」

「足切りさえ突破できれば、あとは合格に近づく」

「Ⅱに入れば、運次第でⅠになれるかもしれない」

こうした言葉を信じて、学習を続けている受験生は少なくありません。

ですが、制度の構造・合格基準・統計データ――どの観点から見ても、それは危険な認識です。

この記事では、令和6年度(2024年)の試験結果と、公式に定義された合格判定の基準をもとに、

「ランクⅢを超えても合格には届かない」という現実を明らかにし、

合格するために必要な視点をお伝えします。

📚 合格判定の基準(Ⅰ〜Ⅳ)とは?

まず、試験制度で定められている評価区分は、次のように明示されています。

ランクⅠ:「知識および技能」を有するもの

ランクⅡ:「知識および技能」が不足しているもの

ランクⅢ:「知識および技能」が著しく不足しているもの

ランクⅣ:設計条件および要求図書に対する重大な不適合に該当するもの

ここでいう「知識および技能」とは、

**一級建築士として備えるべき、「建築物の設計に必要な基本的かつ総括的な知識および技能」**を指します。

つまり、ランクⅡの時点で**「建築士として求められる力が足りていない」**と判定されているのです。

📊 令和6年度の統計が示す“現実”

このラインより上のエリアが無料で表示されます。

令和6年度の設計製図試験では、受験者11,306人のうち、

ランクⅠ(合格):26.6%

ランクⅡ:1.5%

ランクⅢ:23.9%

ランクⅣ(重大不適合):48.0%

注目すべきは、ランクⅡが極端に少なく、かつ合格とされていない点です。

結果的に、合格率を例年の30%前後まで引き上げることも可能だったはずですが、制度側は26.6%にとどめ、ランクⅡ(1.5%)をあえて合格としなかったのです。

この判断が意味することは明確です:

「ランクⅡの受験者は、まだ“合格基準に達していない”」

❌「ランクⅡ=合格一歩手前」という誤解

「ランクⅡで運が悪かっただけで、次はⅠになれるだろう」

こうした思考が根強く存在します。

しかし、これは評価制度の本質を見誤った誤解です。

制度上、ランクⅡは明確に**「知識および技能が不足している者」**とされています。

言い換えれば、ⅢやⅣと同様に設計上の基礎力が未修得の点が存在し、評価対象ではあっても、合格基準に到達していないことは明白なのです。

もちろん、ⅢやⅣの「著しく」や「重大な不適合」は回避できています。

しかし、異なる課題であれば、再びランクⅢやⅣとされてしまう危うさがある──

**「今回はたまたまⅡにとどまれただけ」**という可能性を、自覚する必要があります。

🛑 ランクⅢ・Ⅳに陥る“実際の原因”とは?

令和6年度の採点所見によれば、受験者の大半が該当するランクⅢおよびⅣでは、次のような誤りが頻出しています。

・設計条件に対する基礎的な不適合:

例:「階段の不成立」「要求室の未配置」「特記事項の読み飛ばし」など

・法令への重大な不適合:

例:「道路高さ制限の逸脱」「延焼ラインの明示ミスと防火設備の欠如」など

これらは、単なる作図上のミスではありません。

**「設計者としての理解と判断力の欠如」**が根本的な原因であり、

その結果として「知識及び技能が著しく不足している」と判定されているのです。

🎯 ランクⅠとは何かを知るべき

ランクⅠの多くは、明確な共通点があります。

令和6年であれば、建築基準法などの法適合や設計条件を満たしながら、下記計画しているかです。

敷地の周辺環境に配慮して計画する。

バリアフリー、省エネルギー、二酸化炭素排出量削減、セキュリティ等に配慮して 計画する。

各要求室を適切にゾーニングし、明快な動線計画とする。

大地震等の自然災害が発生した際に、建築物の機能が維持できる構造計画とする。

建築物全体が、構造耐力上、安全であるとともに、経済性に配慮して計画する。

構造種別に応じて架構形式及びスパン割りを適切に計画するとともに、適切な断面 寸法の部材を計画する。

空気調和設備、給排水衛生設備、電気設備、昇降機設備等を適切に計画する

ご存知の通り、課題発表の時に通知される建築物の計画に当たっての留意事項です。内容は誰もが知っていると思いますが、この留意事項を反映した答案用紙Ⅰと答案用紙Ⅱを提出出来ているという当たり前の事が、できているのがランクⅠです。

✅ まとめ:合格とは、「到達」であり、「突破」ではない

この試験における合格とは、

「Ⅳ→Ⅲ→Ⅱ→Ⅰと少しずつ積み重ねていずれ到達する」ものではありません。

明確な到達基準(=知識と技能の水準)に届いているかどうか、

ただそれだけで評価されます。

したがって、

・ランクⅢを「突破」することを目標にしている

・ランクⅡは運が悪かったと思っている

そのままでは、次もまた合格を逃す可能性が高いのです。

✏️ いま、あなたの目標を「Ⅰに届く知識と技能の基礎習得」に書き換えよう

今一度、あなた自身に問い直してください。

「私はいま、“合格基準”に到達しているか?」

ランクⅡやⅢを“通過点”と見なすのではなく、

「Ⅰに必要な知識や技能」を身につける到達点を見据えた学習意識に変革しましょう。